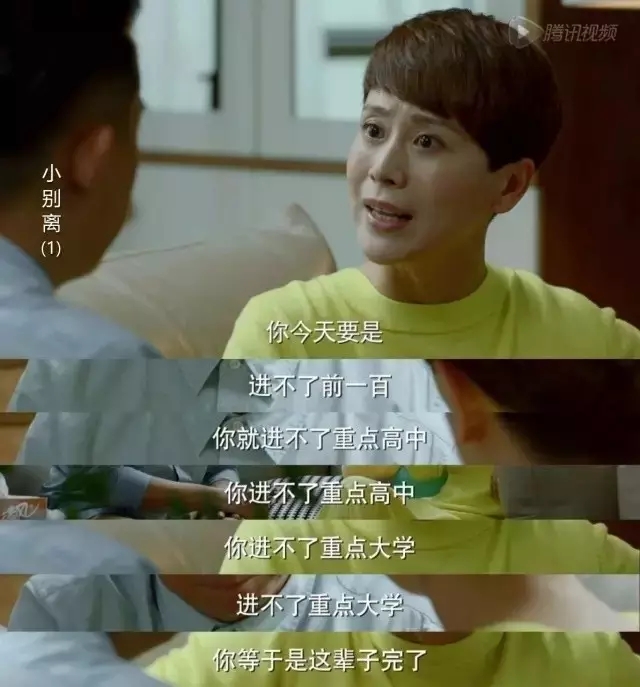

中国式父母、中国式青春、中国式争吵……从某种程度来说,《小别离》中的三个家庭,就是中国式家庭的缩影。它抛开了亲子家庭的温情外衣,血淋淋的直戳现实话题——中国式教育。

焦虑家长:因为爱你,所以要对你负责

三个孩子,分属于三个不同的中产家庭——平民、精英、富豪,世界上无论是什么样的家庭都会面临教育问题。

▲当护工出身的要强到极点的社区医生朱媛媛则有一个不成器的当的士司机的老公,处在中产阶级的下游,一心想让学霸女儿改写一辈子受欺负的命运,逆袭成功。

▲暴发户汪俊则带着二婚待孕小(特指年龄小)老婆日夜和叛逆的儿子各种不妥。

《小别离》中把中国家庭教育的演绎非常真实,每一幕几乎都似乎源于生活又高于生活,不同阶级层面的三个家庭,代表了当今中国社会的无数个家庭。

▲孩子刚满一岁,就要开始排队报名幼儿园。

▲孩子刚上幼儿园,就要开始执行“成才计划”。英语、奥数、钢琴、画画、跳舞……一门都不能落下。

面对儿女的成长,父母迎来的是第二次成长。时过境迁,人生角色正在从方朵朵转向童文洁时,以另一重身份成为考场最重要的旁观者,不再叛逆和敌视,只能融入并迎合,看着自己的子女重走自己的考试路,个中滋味还真是复杂。

直到这时,你才真正认识到,孩子的留学与否已成为当下中国家庭最重要的选择。

为什么想让孩子去留学?道理很简单:你特别能干特别聪明,那么学成归来,要么子承父业,在激越的中国热土大干快上。你特别老实特别淳朴,那么你就努力留在国外,因为福利健全保护弱者,你活得健康又快乐。

他们代表了大部分中国父母最真实的样子。在他们心中,只想让你进退皆有路,只想给你一个好的未来。

叛逆孩子:我想长大,我有我的方向

比起偶像剧中被妖魔化的青春期,剧中三个孩子的表现其实是再正常不过的一个青春期少年对自我意志的诉求。以乖巧聪颖的朵朵最为突出。

作为一名刚刚升上初三的中学生,中考面前分数至上,考试不及格会带来一场大风波,和小伙伴去看演唱会也引来妈妈的高度紧张,偷偷写小说更是惹得童文洁勃然大怒。

严格的家庭教育让朵朵产生父母把自己当作“分数机器”的逆反心理,正值青春期的她与父母激烈对抗,恍惚间好像回到了自己当年跟爸妈斗智斗勇的那段时光。

我们中大多人都经历过中国式中考、高考的折磨,剧中的题海战术、分数高压、代父母签字这些考场日常,仿佛昨日重现,历历在目。其实,谁又是不知道父母是为了我们好呢!

只是我们想要的未来不能是为了去成功实现父母未完成的梦,我们有自己的道路要走,我们会有自己想要实现的理想,即使你给了我一条前程似锦的康庄大道,我却依旧想经营好自己的未来,而不是一条模板化的成功之路。

中国家庭:共同成长,只愿你独立快乐

中国家庭的“猫鼠游戏”可能永远都不会结束,但这并不以为着家长们永远都要站在孩子的对立面,塑造一个霸道专治的“讨厌鬼”模样。不如尝试着去知道孩子心中所想,让孩子知道你的目标期盼,正确的引导会让我们一起成长成彼此最满意的样子。

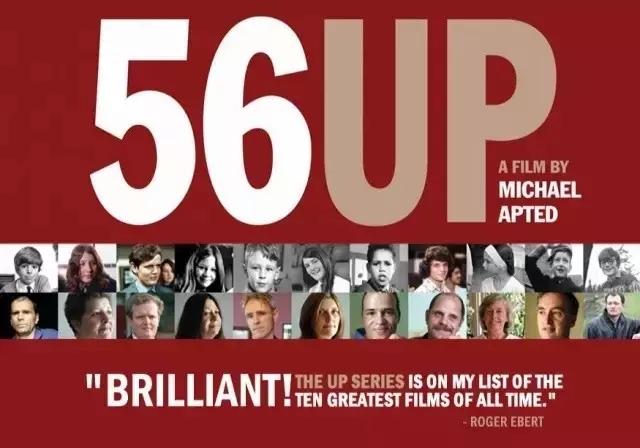

英国有一个记录片《56UP》跟拍了不同阶层的14个孩子从7岁到56岁的人生,用49年的时间去证明了家庭观念对孩子的重要影响。

▲这些孩子最终大多继承了父辈们的阶层,除了家庭硬件带来的福利不同,关键原因还是在于家庭的“软实力”不一样。

精英传递给下一代的,多是自由、野心、从容、自律与不屈不挠。

穷人遗传给下一代的,多是自卑、短视、暴戾、散漫与轻易放弃。

家庭的见识与父母的选择在很大程度上决定了孩子的命运。柳传志的女儿一统网络打车帝国,王健林的儿子成为举足轻重的网红,就像当年的日本,律师家庭下一代容易出律师,议员的家庭世代都是议员。

当然出国留学可能不是每一个家庭的选择,但是不妨学学美国富一代的父母们。他们也有名校情结,不过他们的做法是在一开始就让子女自己心生向往。

美国父母们的做法是——在他们很小的时候,父母会在假期里带他们去参观各类名校,让他们了解这些学校的历史和传统,逐渐熟悉并喜欢上这些大学。这就成了孩子学习过程中最大的一个动力,也是推动自己向前的一个最大的目标。

孩子自己会觉得,如果不进这个大学,将是我生命中很遗憾的一件事情。成功的引导能让孩子不再是为了完成父母的期望而去学习,因为他们明白这一切都是自己想要的。

就像小美家今年的暑期夏令营的孩子们一样,十几天的名校游学旅程,说一万次“哈佛有多好”都不如来一次实地感受来的更打动人心。学会放一次手,该是让孩子们出门看世界的时候了,这个寒假,跟小美来一场与众不同的美国冬令营吧!

这个寒假,我们在美国等你来体验!